保険の告知義務違反はなぜばれる?ばれたらどうなるかも解説

更新日:2024/11/28

生命保険に加入する人は、健康状態をありのままに告知する義務があります。告知義務に違反すると、有事の際に保険金を受け取れないなど、重大なペナルティーが課されることも。隠そうとしても後でばれる可能性が高いため、正しく告知しましょう。本記事では告知義務違反が発覚する理由、違反がばれた場合の影響、違反を防ぐポイントについて解説します。ぜひ参考にしてください。

目次(読みたいところまで飛べます) 閉じる

生命保険の告知義務とは

生命保険に申し込む際は、保険会社が指定した告知書で健康状態や病歴を確認されます。

このとき、被保険者は告知書で聞かれた内容について、事実をありのままに告知しなければなりません。これが「告知義務」です。保険契約に関する一般的なルールを定めた保険法でも、以下の通り告知義務が定められています。

出典:保険法第37条

生命保険の告知義務はなぜ必要?

告知義務がある理由は、保険のシステムを守るためです。

保険とは、被保険者が少しずつ保険料を出して共有財産をつくり、そこから保険金や給付金が支払われる相互扶助のシステムです。被保険者の中に病気やケガ、死亡リスクの高い人がいると、システムとして成り立ちません。

そのため保険会社は「不公平」が発生しないよう健康診査を行い、保険システムの公平性を保っているのです。

生命保険の告知をする方法

告知方法は保険会社によって異なりますが、一般的には以下4つのパターンがあります。

・所定の告知書で告知する

・所定の告知書+被保険者の健康診断書で告知する

・所定の告知書+生命保険面接士の面談報告書で告知する

・所定の告知書+所定の診査医によって作成された告知書で告知する

保障額が少額であれば、所定の告知書を提出するケースが一般的です。保障額が高額になると、健康診断書の提出や面接士・診査医との面談などを求められることがあります。

生命保険面接士には告知受領権がないため、口頭で伝えたこと=告知にはなりません。被保険者の告知受領権があるのは保険会社か、保険会社所定の医師のみです。

生命保険の告知をするタイミング

一般的に、保険会社に告知するタイミングは以下の4つです。

・なんらかの生命保険商品に加入するとき

・加入している契約に特約を追加(付帯)するとき

・保障金額を増やすとき

・契約を更新するとき

通常は加入前に告知を行った後、契約内容に変更がなければ追加で告知することはありません。

しかし、途中で特約の付帯や保険金・給付金の増額をすると保障が大きくなるため、保障増額分について告知書を求められるケースが一般的です。また、契約更新の際に告知が必要になることもあります。

生命保険で告知をする内容

告知書の内容は保険会社や保険商品によって異なります。一般的には、以下の質問項目が設定されています。

・勤務先や仕事内容

・他社の保険加入状況

・身長・体重などの身体情報

・最近の健康状態:直近カか月以内の医師の診察、検査、治療、投薬歴など

・過去5年以内の健康状態:健康診断や人間ドックの指摘事項、入院・手術歴、所定の病気に罹患(りかん)した有無など

・その他:障がいの有無、喫煙の有無、(女性の場合)妊娠の有無 など

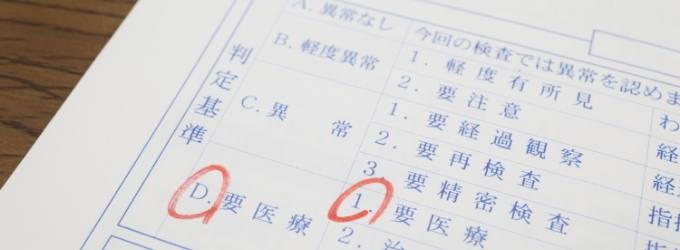

生命保険の告知義務違反とは

告知義務違反とは、事実を隠したり、事実と異なる内容を告知したりすることを指します。告知義務違反が発覚すると、当該の保険契約は解除される可能性があります。

「うっかりしていた」「忘れていた」などの言い訳は通用しないため、必ず正しい告知をしてください。

生命保険の告知義務違反はなぜばれる?

告知義務違反で生命保険に加入しても、いずれ保険会社には違反がばれる可能性があります。

ばれるタイミングは保険金・給付金を請求したときです。保険会社は保険金・給付金請求の際、被保険者の医療機関受診歴や健康保険の利用歴を調査します。もし告知書の内容と異なる事実が発覚したら、告知義務違反を問われる可能性があります。

告知義務違反がばれたらどうなる?

告知義務違反が発覚すると、保険会社は当該契約を解除できるようになります。ただし、場合によっては契約そのものが無効になる、あるいは解除にならない可能性もあります。それぞれのケースを解説しましょう。

保険契約の解除

告知義務違反の事実を把握すると、保険会社は当該契約を解除することが可能です。このとき、加入時から契約解除までに支払った保険料は返還されず、当然ながら保険金・給付金も受け取れません。また、すでに支払われた給付金があれば、保険会社から返還を要求される可能性があります。

ただし、解約返戻金のある保険契約においては、その時点の解約返戻金相当額が支払われます。

詐欺無効

告知義務違反の内容がより重大かつ悪質な場合は、詐欺による契約の取り消し・無効になることがあります。

例えば、最初から保険金の不正受給を目的に加入した場合や、被保険者をだまして虚偽の告知書を作り加入させる行為などです。こうした行為で保険会社から詐欺とみなされると、支払った保険料は返還されず、解約返戻金も受け取れません。

告知義務違反が発覚しても契約解除できない場合

告知義務違反があっても、以下のように契約を解除できないケースがあります。

・保険会社側に過失がある:保険募集人が告知の妨害や虚偽の告知をすすめたなど

・保険の約款指定の時効を過ぎている:多くの場合、保険会社は約款で「責任開始日から2年を超えて契約が有効に継続したときは契約を解除できない」という時効を設定している

・保険法の時効を過ぎている:約款で時効の規定がなくても、保険法第55条で「契約締結から5年を経過すると解除できない」という規定がある

とはいえ、契約者および被保険者に悪質性が認められると、時効を過ぎていても契約が解除または無効になることもあります。

告知義務違反をしてしまう原因

告知義務違反をしてしまう主な原因は、以下の3つが挙げられます。

うっかり忘れてしまった

故意ではなくても、結果として告知内容が告知義務違反になってしまうことがあります。以下のケースは特に気を付けてください。

・慢性的な病気や症状の告知:軽度の貧血や高血圧など、薬を飲めば症状が安定している病状は告知を忘れがちです。しかし、医療機関を受診して薬をもらっている場合は、たとえ軽度でも告知が必要です。

・過去のうつ病や不眠症の告知:うつ病などの精神疾患や不眠症は一般的な病気とは違うと考える人もいます。しかし、医療機関で診察・投薬を受けているのであれば告知は必要です。現在は完治していても、告知書で問われた期間(過去5年以内など)内に受診・投薬の経験があれば、必ず告知書に記入しましょう。

告知が重要と思っていなかった

最近はネット完結型の保険商品などで、告知の重要性を理解しないまま加入してしまう人もいるでしょう。しかし、加入がネット経由でも対面経由でも、告知書は重要な書類です。加入時にわからない点や少しでも疑問に思う箇所があれば適当に記入せず、必ず保険会社の職員やコールセンターに確認してください。

保険に入れなくなると思った

「本当のことを告知すれば保険に入れなくなる」と思い、病歴や持病を故意に隠してしまうケースも考えられます。しかし、生命保険の審査は「病歴や持病がある」という理由だけで落ちるものではありません。病状や保険によっては無条件、または条件付き契約で加入できる場合があります。万が一の際に保障をしっかり受けるためにも、最初から正直に告知して加入した方が安心です。

告知義務違反しないための3つのポイント

正確に回答する

質問内容をよく読んで理解し、記憶ではなく正確な事実を確認して回答しましょう。

健康保険の利用明細やお薬手帳を見る、または医療機関の窓口で直接確認する方法もあります。特に「●年以内」と期間を指定されている場合は、正確な日付を確認することが大切です。

詳しく回答する

保険会社が正しく審査を行えるようにするため、告知書の内容はできる限り詳しく書きましょう。医療機関やお薬手帳を確認した上で正確な内容を把握し、書き方は保険会社の職員やコールセンターなどに尋ねてみてください。告知書の記入例をよく見て、どう書けばいいか参考にすることも大切です。

過去の病気は現状と合わせて回答する

過去の病気について告知書に書くときは、現在の状況も合わせて書くようにしましょう。過去の入院・手術歴だけではなく現在の病状も書くことで、保険会社もより正しく健康リスクを把握できるようになります。

もし告知義務違反をしてしまったら「追加告知」をしよう

保険加入後、ご自身で告知義務違反に気付いた場合は、「追加告知」によって告知内容を訂正できることがあります。

追加告知の方法

以下は、一般的な追加告知の手順です。

1.保険会社のコールセンターに連絡:保険会社のコールセンターや担当の営業職員(保険募集人)に連絡し、追加告知が必要な旨を伝えます

2.追加告知書を入手する:保険会社から送付される「追加告知書」に、正確な告知内容を記入し、返送します

3.今後の契約確認:追加告知後、保険会社から契約についての説明を受け、今後の方針を確認します

追加告知ができないこともある

保険会社や商品によっては追加告知が認められません。その場合は一度契約を解約し、新規で申込書・告知書を記入して改めて加入をし直す必要があります。

すでに保険金支払い事由が発生している場合や、責任開始日から2年以上経過している場合も、追加告知できないことがあります。詳細の対応は保険会社によって異なるため、まずは問い合わせをしてみてください。

心配事がある場合はプロに相談

告知内容や告知書の書き方に不安がある場合は、保険の専門家に相談しましょう。保険会社や保険代理店の営業職員(保険募集人)であれば、告知書の書き方について詳しく教えてくれます。病歴や持病がある場合は、複数社の保険を扱う乗合代理店に聞いてみましょう。乗合代理店の専門家は各保険会社の商品内容や審査基準に詳しいため、健康状態に適した保険を提案してくれるでしょう。

審査に通るか不安な人や適した保険がわからない人も、プロのサポートがあれば安心です。ゼクシィ保険ショップでは、告知義務違反にならない告知書の記入方法や、健康状態に適した保険の提案、また見直しの相談が可能です。オンライン相談も可能ですので、保険の加入を考えている人は相談してみてはいかがでしょうか?

※掲載の情報は2024年11月現在のものです。保険や税制、各種制度に関して将来改正・変更される場合もあります。手続き・届け出の方法も随時変わる可能性や、自治体により異なる場合があります。

RT-00965-2411