うつ病で失業保険を300日受け取れる?受給までの流れも解説

更新日:2025/6/30

うつ病で退職を検討することは、心身の回復のために必要な選択です。しかし、収入が途絶える不安は大きく、「失業保険がどれだけ受け取れるのか」「手続きの流れは?」と悩む方も多いでしょう。本記事では、うつ病を理由に退職した場合の失業保険受給期間や、受給までの具体的な手続きの流れをわかりやすく解説します。うつ病で退職を考えている方やそのご家族・周囲の方にも役立つ情報をお届けするので、ぜひ参考にしてください。

目次(読みたいところまで飛べます) 閉じる

失業保険とは

失業保険(雇用保険の基本手当)は、離職後に安定した生活を送りながら再就職を目指す人に対し、一定期間給付金を支給する公的保険制度です。

受給には過去2年間で12ヶ月以上(特定受給資格者等の場合は離職の日以前1年間に6カ月以上)の雇用保険加入期間が必要で、支給額は離職前6カ月の賃金を基準に計算されます。給付日数は年齢・雇用保険の加入期間・離職理由によって異なります。また、退職理由が「自己都合」か「会社都合」かで手続きや待機期間が変わります。

自己都合退職でも失業保険を受け取れる

自己都合退職の場合でも、給付条件に当てはまれば、失業保険を受給することが可能です。ただし、7日間の待機期間に加え、給付開始まで3ヶ月程度かかる点に注意が必要です。なお、「特定理由離職者」や「就職困難者」に該当する場合、一般的な自己都合退職よりも受給要件が緩和されることがあります。

失業保険を300日間受け取れるケース

うつ病など精神疾患で半年以上の療養が必要と医師に判断され、ハローワークで「就職困難者」として認定されると、通常より長期間(最大300日)の給付が可能です。認定には、精神障害者保健福祉手帳の交付か医師の診断書(うつ病等の治療期間や障害程度を示すもの)が必要となります。

うつ病で失業保険を受け取れる期間の目安

失業保険の給付期間は、被保険者期間・年齢・離職区分(就職困難者/特定理由離職者/一般の自己都合退職者)により異なります。以下で区分ごとの給付日数の目安を解説します。

就職困難者

うつ病の診断に加え、統合失調症や躁うつ病(双極性障害)と診断された場合「就職困難者」と認定される可能性があります。認定されると、給付日数は以下のようになります。

特定理由離職者

うつ病が原因で自己都合退職する場合、心身の障害を理由に「特定理由離職者」と認められることがあります。この区分で、給付日数は以下のとおりです。

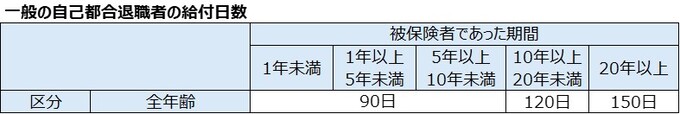

一般の自己都合退職者

うつ病で退職したものの「就職困難者」や「特定理由離職者」に認定されない場合は通常の自己都合退職者扱いとなります。一般の自己都合退職の給付日数は以下のとおりです。

うつ病で失業保険が受け取れないケース

うつ病で離職しても、以下の条件に該当する場合は受給資格が得られない可能性があります。

転職活動ができない状態にある

失業保険は「働く意思と能力はあるが職に就けない」人を対象とする制度です。うつ病で通院や日常生活が困難となり、まったく求職活動ができない状態では失業保険の趣旨に合致しないため支給対象外です。その場合は、後述する傷病手当金や生活保護など他の制度を検討しましょう。

雇用保険の加入期間が条件を満たさない

失業保険を受給するには、雇用保険の加入期間が条件を満たしていなければなりません。離職前2年間に被保険者期間が12か月未満の場合、一般の離職者は失業保険を受け取れません。ただし、特定理由離職者や就職困難者は、離職前1年間に被保険者期間が6か月以上あれば受給可能です。

うつ病で退職して失業保険をもらうまでの流れ

以下では、うつ病での退職から失業保険受給開始までの手続きをステップごとに解説します。

1. 医師にうつ病と診断を受ける

まずは専門医の診察を受け、診断書を取得しましょう。本人判断ではなく医師の診断が必須です。診断書は、就職困難者認定や特定理由離職者申請時の重要書類となります。

2. 勤務先の就業規則を確認する

うつ病=即退職ではありません。有給休暇や休職規定、配置転換の有無など、会社の制度を確認し、上司や人事とも相談しましょう。療養休暇や時短勤務など他の選択肢がないかきちんと吟味しましょう。

3. 退職届を出す

退職を決断したら、退職届を作成し上司に提出します。提出時期や書式は就業規則に従い、医師や家族とも相談しながら作成しましょう。円満退職のために、必要に応じて引継ぎ計画も準備してください。

4. 保険・年金の切り替えをする

退職後は健康保険や年金の切り替え手続きが必要です。健康保険は国民健康保険への加入、家族の扶養入り、または任意継続のいずれかを選択します。年金は国民年金への切替えが基本です。離職票は退職後10日以内に会社から交付されるため、ハローワーク手続きや保険手続きに備えて大切に保管しましょう。

5. ハローワークで手続を進める

退職後したらできるだけ早くハローワークへ行き、「雇用保険受給手続」を行います。求職申込みを済ませ、失業認定日には求職状況を報告します。初回手続きから約3カ月後に給付が開始されます。

6. 医師に相談しながら転職活動をする

受給手続き完了後は、医師と相談しつつ療養計画を立て、無理のないペースで転職活動を進めます。ハローワークの職業相談や職業訓練、就労移行支援などを活用し、自身のペースに合わせた再就職を目指しましょう。

うつ病からの回復と就職活動のポイント

回復を見据えた再就職活動のポイントを押さえ、無理なく社会復帰を目指しましょう。

就職支援制度を活用する

ハローワークの職業訓練や就労移行支援、障害者就業・生活支援センターなど、多彩な支援制度があります。求人情報の提供や職場実習、面接対策などを無料で受けられるため、積極的に利用して負担を軽減しましょう。

再発を防ぐため無理をしない

再就職後も再発防止のためには無理をしない働き方が重要です。短時間勤務制度や障がい者雇用枠、テレワークなど、自身の体調に合わせた勤務形態を選択し、定期的に医師と経過を確認しながら働き続けましょう。

うつ病で退職した人が知っておきたいお金の制度

生活の安定に役立つ公的制度を押さえ、必要に応じて併用を検討しましょう。

傷病手当金

傷病手当金は、健康保険加入者が病気やケガで働けない期間に支給される制度です。在職中から申請でき、最長1年6カ月、標準報酬日額の3分の2が支給されます。失業保険との併給はできないため、退職前後のスケジュールを調整して申請しましょう。

障害年金

20~65歳の国民年金・厚生年金加入者が、病気やケガで障害等級に該当すると受給できる制度です。うつ病の症状が一定以上であれば1級~3級の障害年金を申請可能で、失業保険と同時受給も認められています。申請には医師の診断書や年金事務所への手続きが必要です。

生活保護

生活保護は、収入や資産が一定基準以下で生活に困窮する人に国が最低限の生活費を支給する制度です。うつ病などで収入がない場合、他の制度で賄えない費用を補う選択肢となります。申請には資産調査や扶養義務者の有無確認があるため、自治体の福祉窓口で相談してください。

失業保険や各種制度を正しく理解し、活用を

うつ病で退職を決めることは、ご自身の心身を守るために非常に重要な選択です。たとえ自己都合退職であっても、所定の要件を満たせば失業保険を受給できます。さらに、特定理由離職者や就職困難者に認定されれば、給付日数が延長される場合もあります。まずは医師の診断を受け、ハローワークで認定申請や雇用保険の手続きを進めましょう。回復には時間がかかることもありますが、各種支援制度を上手に活用し、焦らず一歩ずつ前に進んでいってください。

ゼクシィ保険ショップでは、各家庭の状況やライフプランを考慮した保険のアドバイスが可能です。保険の加入で迷った時はお気軽にご相談ください。相談は何度でも無料です。

※掲載の情報は2025年6月現在のものです。保険や税制、各種制度に関して将来改正・変更される場合もあります。手続き・届け出の方法も随時変わる可能性や、自治体により異なる場合があります。

RT-01001-2506