雇用保険の基本手当はいくらもらえる?受給条件や計算方法を解説

更新日:2025/7/31

雇用保険の基本手当(失業手当)の金額は、年齢や離職直前の賃金水準によって異なります。この記事では、基本手当を受け取るための条件や、実際にいくらもらえるのかを計算する方法をご説明します。さらに、支給される日数、待期期間や給付制限、受給手続きの流れ、そして受給のメリットとデメリットまで解説します。

目次(読みたいところまで飛べます) 閉じる

雇用保険に加入すると失業手当がもらえる?

雇用保険に加入していた場合、失業時に「基本手当」を受け取れる可能性があります。ただし、誰でも自動的にもらえるわけではありません。給付を受けるには、離職理由や雇用保険の加入期間など、一定の条件を満たす必要があります。

失業手当(失業給付)とは「雇用保険の基本手当」のこと

一般的に「失業手当」や「失業給付」と呼ばれるものは、雇用保険制度における「基本手当」を指します。これは、雇用保険の被保険者だった方が離職した際に、失業中の生活の心配を軽減し、経済的な不安なく求職活動に専念して、1日も早く再就職を実現できるよう支援するために支給される給付金です。あくまで生活保障と再就職支援を目的とした制度であることを理解しておきましょう。

雇用保険の基本手当(失業手当)の受給条件

基本手当を受けるには、以下の2つの条件を満たす必要があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

【条件1】就職の意思があり「失業の状態」にある

「失業の状態」とは、就職の意思と能力があり、本人やハローワークが努力しても、すぐには就職できない状態にあることを指します。「就職の意思があること」を示すために、まずはお住まいの地域を管轄するハローワークに行き、求職の申し込みをします。

注意が必要なのは、就職の意思や能力があっても、現時点で実際に就職できない理由がある場合は、「失業の状態」とは認められず、基本手当を受けられないという点です。具体的には以下のような状態が該当します。

・病気やけがで現時点での就職が不能

・妊娠・出産・育児に専念中で就職が不可

・定年退職後、一定期間の休養を希望している

・結婚・転居などで家事に専念中

【条件2】決められた月数の被保険者期間がある

離職日以前の2年間に、通算で12カ月以上の被保険者期間が必要です。ただし、会社都合退職などの「特定受給資格者」や正当な理由での自己都合退職などの「特定理由離職者」の場合は被保険者期間が、1年間で6カ月以上あれば対象となります。

なお「被保険者期間」は、賃金支払いの基礎となる日数が「11日以上」、または時間が「80時間以上」の月を1カ月として計算します。離職日前までの月ごとにこれを集計し、合計した月数で要件を満たすか判断します。

雇用保険の基本手当(失業手当)はいくらもらえる?

支給額は「基本手当日額」に基づき計算されます。具体的な算出方法を細かく解説します。

基本手当日額の計算方法

基本手当日額は、賃金日額に年齢ごとの給付率(50〜80%)を掛けて算出します。計算は以下の2ステップで行います。

1. 賃金日額を算出する

離職日の直前6カ月間に会社から支払われた賃金の総額(ボーナスなど臨時のものを除く)を180で割ります。これが「賃金日額」です。

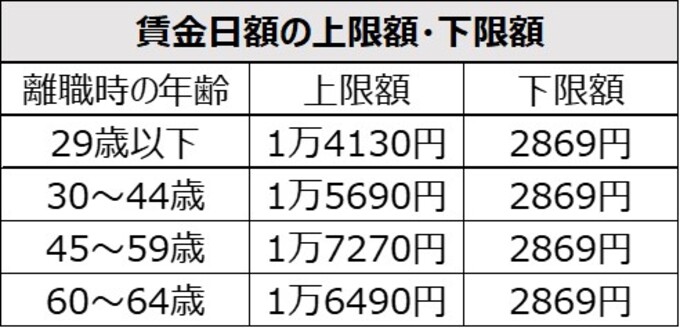

賃金日額の上限額・下限額

賃金日額には、年齢区分ごとに上限額と下限額(全年齢共通)が定められています。2024年8月1日以降の金額は以下の通りです。

※出典:厚生労働省 都道府県労働局・ハローワーク「基本手当日額改定リーフ」

2. 基本手当日額を算出する

算出した賃金日額に、年齢に応じた給付率(50~80%)を乗じて基本手当日額を求めます。60~64歳の方は45~80%です。給付率の特徴として、賃金日額が低い人ほど高い給付率が適用される傾向があります。

基本手当日額の上限額・下限額

基本手当日額にも、年齢区分ごとに上限額と下限額(全年齢共通)が設けられています。2024年8月1日以降の金額は以下の通りです。

【年齢別】雇用保険の基本手当日額の給付率と計算式

基本手当日額は賃金日額と年齢で計算式が異なります。最新の計算ルールを確認しましょう。以下、「賃金日額=w」、「基本手当日額=y」と表記します。

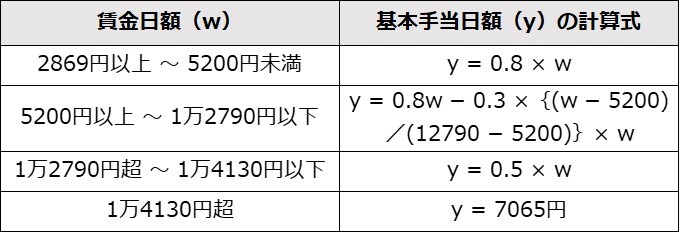

30歳未満の場合

※出典:厚生労働省 都道府県労働局・ハローワーク「基本手当日額改定リーフ」

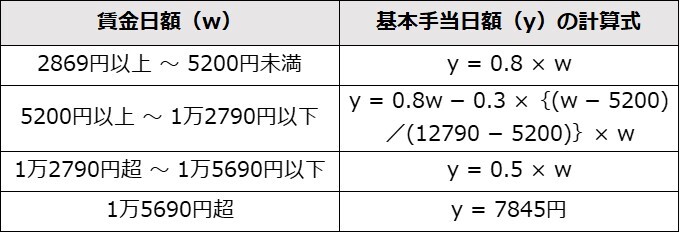

30~44歳の場合

※出典:厚生労働省 都道府県労働局・ハローワーク「基本手当日額改定リーフ」

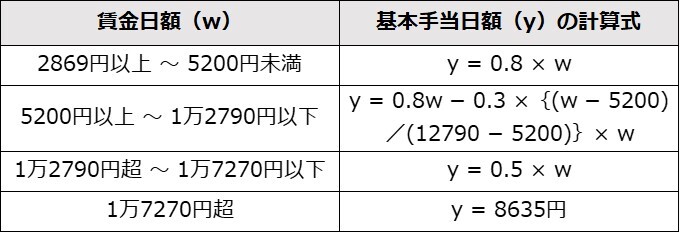

45~59歳の場合

※出典:厚生労働省 都道府県労働局・ハローワーク「基本手当日額改定リーフ」

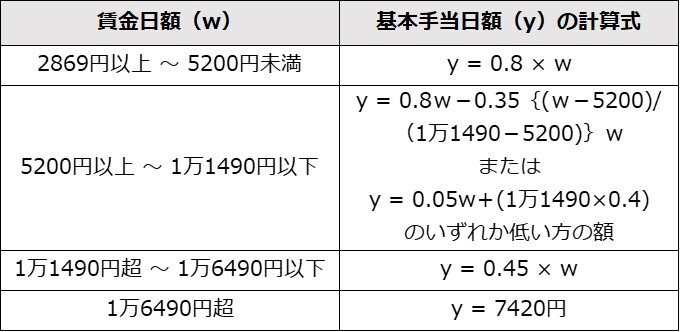

60~64歳の場合

雇用保険の基本手当の所定給付日数

基本手当が支給される最大日数=「所定給付日数」は、離職理由、年齢、雇用保険の被保険者期間によって大きく変わります。主に3つのケースに分けられます。

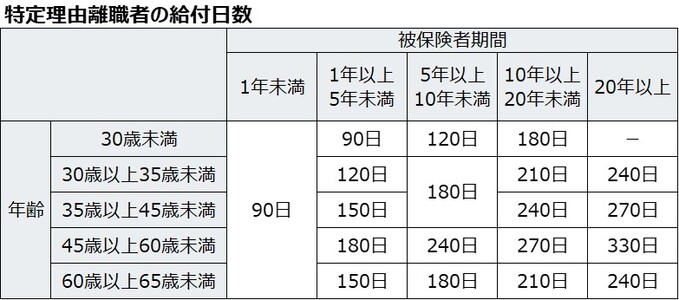

特定受給資格者と一部の特定理由離職者

倒産・解雇など、会社都合や、やむを得ない事情による離職である「特定受給資格者」や、正当な理由のある自己都合による離職者である「特定理由離職者」の場合、所定給付日数は、以下の表の通りです。

出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」

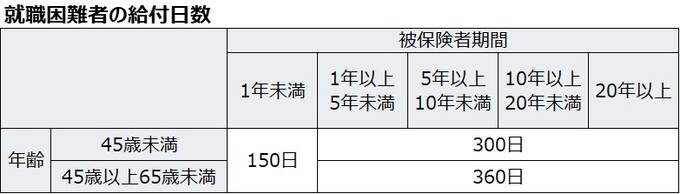

就職困難者

障害者など再就職が特に困難と認められる「就職困難者」の場合、給付日数は下表のようになります。

出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」

上記以外の離職者

一般的な自己都合退職者(正当な理由がなく自ら辞めた場合)は、年齢と被保険者期間にかかわらず、以下の表の日数が適用されます。

雇用保険の基本手当をもらうメリット・デメリット

失業中の生活を支える基本手当ですが、受給にはメリットだけでなくデメリットもあります。両方を理解した上で活用しましょう。

メリット

・退職後の生活費に充てられる

収入が途切れた期間の生活費を補い、家計を支える大きな助けとなります。

・焦らずに求職活動に集中できる

経済的な余裕が生まれるため、より条件の良い仕事をじっくり探す時間が持てます。

・税金がかからない

基本手当は非課税所得のため、受け取る金額に所得税や住民税がかかりません。

デメリット

・雇用保険の加入期間が0にリセットされる

基本手当を受給すると、それまでの雇用保険被保険者期間がリセットされ、次に失業した際の受給資格期間は新たに計算されます。

・ブランクが長引くと転職活動で不利になる場合がある

受給期間が長くなると、職歴の空白期間が生じ、採用時に質問される可能性があります。

・ハローワークに行く必要がある

求職申し込みや失業認定の手続きで、定期的にハローワークへ足を運ぶ必要があります。

雇用保険の基本手当の待期期間・給付制限とは?

基本手当の受給開始には一定の期間がかかり、離職理由によっては支給開始がさらに遅れる場合があります。重要な2つのルールを押さえましょう。

7日間の「待期期間」がある

ハローワークで求職の申し込みをした後、失業状態にある最初の7日間は、どんな理由で離職しても基本手当は支給されません。この期間を「待期期間」と呼びます。待期期間は給付対象日数には含まれません。

2025年4月1日~給付制限は「1カ月」に

特定受給資格者や特定理由離職者でなく自己都合などで退職した場合、待期期間が終わってもさらに一定期間、基本手当が支給されません。これを「給付制限」と言います。これまで給付制限は、2カ月間でしたが、2025年4月1日から1カ月に短縮されました。なお、会社都合退職の場合は制限がありません。

雇用保険の基本手当受給手続きの流れ

手続きは退職後、速やかに進めましょう。主なステップは以下の通りです。

1. 退職する

会社を退職し、まずは離職の事実が確定します。

2. 雇用保険被保険者離職票を受け取る

会社から交付される「雇用保険被保険者離職票 」を受け取ります。受給申請の必須書類です。

3. ハローワークで求職の申し込みをする

住んでいる地域のハローワークに行き、求職の申し込みを行った後、離職票を提出します。この際に雇用保険の受給資格が審査され、資格決定が行われます。資格決定後、手続きに必要な書類や説明会の日時が通知されます。

4. 雇用保険受給者初回説明会に出席する

ハローワークが指定する日時に説明会へ出席し、「雇用保険受給資格者のしおり」に基づく給付要件の説明を受けます。説明会終了時に「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が交付され、初回の失業認定日が案内されます。

5. 失業認定申告書・雇用保険受給資格者証を提出する

原則として4週間に1度(認定日)、「失業認定申告書」に求職活動の実績などを記入し、「雇用保険受給資格者証」と共にハローワークに提出します。認定を受けるたび、認定対象期間分の基本手当が指定口座に振り込まれます。

制度をしっかり理解して活用を

雇用保険の基本手当(失業手当)は、失業中の生活を支えると共に、再就職を後押しする重要な制度です。制度の内容や最新の改正点を正しく理解し、自分の状況に応じて上手に活用することが大切です。ゼクシィ保険ショップでは、さまざまな状況に応じた保険のアドバイスが可能です。「将来のためにどのような保険に入っておいたらよいかを知りたい」「ライフプランに合わせて最適な保険の見直しがしたい」などのお悩みがある方は、ぜひ無料相談をご予約ください。

※掲載の情報は2025年7月現在のものです。保険や税制、各種制度に関して将来改正・変更される場合もあります。手続き・届け出の方法も随時変わる可能性や、自治体により異なる場合があります。

RT-01003-2507