生命保険はいくらもらえるとよい?平均額と万一に備える保障の考え方

更新日:2025/9/30

生命保険に加入する主な目的は、万一のときに残された家族の生活を金銭面から支えることです。しかし、必要な保障額は家族構成やライフステージによって大きく異なります。本記事では、必要な保障額を検討したい方に向けて、生命保険の平均額や必要な費用の内訳、保険選びの具体的なポイントを解説します。

目次(読みたいところまで飛べます) 閉じる

生命保険はいくらもらえるとよい?基本の考え方

まずは、生命保険で必要な保障額を考える上での基本的な考え方から確認しておきましょう。

残された家族が生活していける金額を考える

生命保険の役割は、残された家族が経済的に困らずに生活を続けられる資金を準備することです。特に子どもがいる場合、生活費に加えて教育費の確保が重要となります。実際にいくらかかるのかは家族の人数や子どもの年齢によって変わるので、後述する「万一のときに必要な費用」の項目で具体的な計算方法を確認してください。

年金や貯蓄も考慮する

生命保険で準備すべき金額は、残された家族が必要とする総額から、公的年金や手元の貯蓄を差し引いた「不足分」です。まず、万一の際に遺族が受け取れる公的保障額を確認しましょう。公的年金の受給条件や額は被保険者の年金加入履歴や家族構成によって異なるため、日本年金機構の窓口やねんきんネットなどで自分が受け取れる見込み額を事前に確認しておくとよいでしょう。

みんなどうしてる?生命保険の平均

多くの人は実際にどの程度の保障を準備しているのでしょうか。生命保険文化センターによる「2024(令和6)年度生命保険に関する全国実態調査」を基に、世帯主の死亡保険金と保険料の平均額を紹介します

死亡保険金の平均額

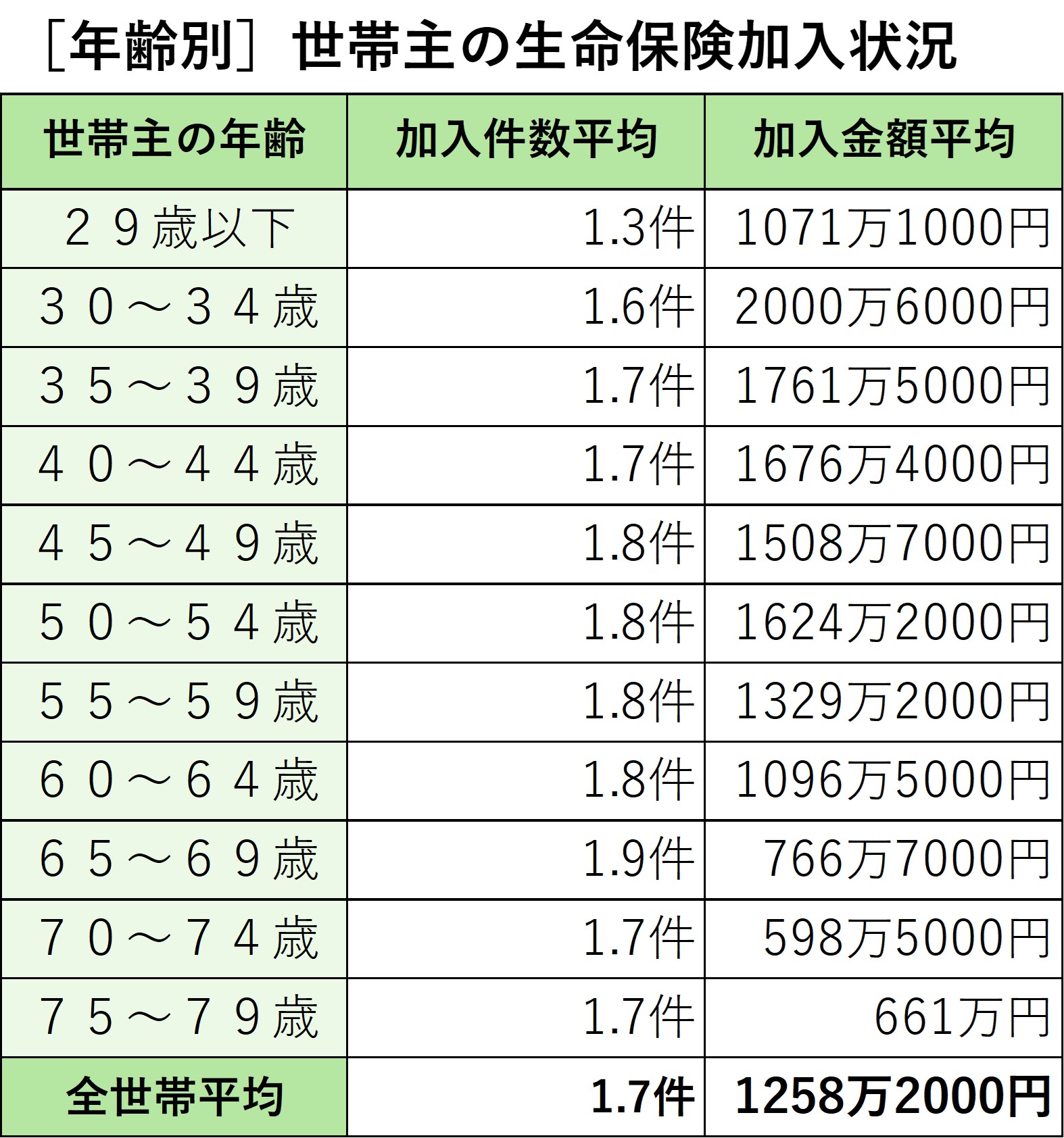

※出典:生命保険文化センター「2024(令和6)年度生命保険に関する全国実態調査」

最新の全国実態調査によると、世帯主の平均契約件数は1.7件、平均死亡保障額は約1258万円です。世帯主年齢別に見ると、30代が最も高めの水準になっています。この層は教育費などの家計リスクを考慮し、手厚い死亡保障を確保していることが背景と考えられます。

保険料の平均額

※出典:生命保険文化センター「2024(令和6)年度生命保険に関する全国実態調査」

生命保険料の支払額では、特に40~60歳の中高年世代における月額保険料の平均が、若年層に比べてやや高額です。独立前の子どもがいる世帯では、死亡保障や医療保障をより手厚く設定する必要性から、保険料負担が大きくなる傾向にあると考えられます。ライフステージや家族構成の変化に伴い、必要保障額は変わるため、保険料の負担が重いと感じた際は、定期的な保障内容の見直しが重要です。

万一のときに必要な費用

生命保険で備えるべき「万一のとき」に必要な主な費用項目について、具体的に見ていきましょう。

葬儀費用

自分に万一のことがあった場合、通夜・告別式・火葬など葬儀にかかる費用が必要となります。場合によってはお墓の購入費用も発生します。葬儀費用は地域や規模によって異なりますが、平均で約200万円程度かかると言われています。葬儀費用は一括で支払う必要があるため、まとまった資金を準備しておく必要があります。

家族の生活費

家計の主な担い手に万一のことがあると、残された家族の生活費の確保が大きな課題となります。必要な生活費は家族構成や現在の生活水準によって大きく異なりますが、残された家族が当面の生活を維持するための数年分の資金を目安に考えることが一般的です。前もって毎月の支出を洗い出し、万一時に必要となるトータルの生活費を算出しておくのがおすすめです。

子どもの教育費

子どもがいる場合、教育費は家計の支出の中で大きな割合を占めることになります。必要額は、国公立か私立か、大学まで進学するかなどによって大きく変動します。特に大学進学費用は高額になるため、進路を想定した早めの準備が重要です。学費だけでなく、塾代や習い事費用、留学費用なども含めて必要額をシミュレーションしておきましょう。

住居費

住居費は、賃貸か持ち家かで備え方が異なります。持ち家で住宅ローンを組んでいる場合、多くは団体信用生命保険に加入しているため、万一の際には残債が残らず、住宅ローンの心配は不要です。一方、賃貸世帯では、残された家族が引き続き家賃を支払う必要があるため、当面の家賃分を確保しておくと安心です。

団信について詳しくはこちらをチェック

【ライフステージ別】生命保険の加入・見直しのポイント

ライフステージごとに必要な保障内容や見直しタイミングについて解説します。

独身の場合

扶養する家族がいない場合、生命保険で主に備えるべきは葬儀費用です。1人暮らしの人は、アパートやマンションの退去・清掃費用なども想定しておくと安心です。収入保障が必要な場合は、就労不能状態になった際の収入減に備える医療保険や所得補償保険の検討が優先されるケースも多いです。

夫婦2人の場合

配偶者の生活を経済的に支えている場合、配偶者の生活費を確保するための資金が必要です。特に専業主婦(主夫)世帯では、その必要性が高まります。配偶者のキャリアプラン(再就職の見込みやスキルなど)や、公的年金の受給見込み額も考慮に入れて、必要な保障額を検討することが大切です。

子どもがいる場合

子どもがまだ小さい場合、生活費に加えて、子どもの教育費の備えが非常に重要になります。特に一番下の子どもが幼いほど、生活費・教育費の負担期間が長くなるため、より手厚い保障が必要となる傾向があります。子どもが複数いる場合、人数分の教育費を考慮して保障額を設定しましょう。

子どもはいるが独立している場合

子どもが経済的に独立したら、教育費負担がなくなり、生活費の負担も軽減されるため、必要な保障額は減少します。このタイミングで定期保険から終身保険への切り替えや、保障額の見直しによって保険料を抑えることが可能です。

保険料を抑えるポイント

無理のない保険料で必要な保障を確保するためのポイントをご紹介いたします。

保障内容を定期的に見直す

結婚、出産、子どもの独立、住宅購入、退職など、ライフステージが変わるたびに、必要な保障額は変化します。定期的に保険の見直しを行い、過不足がないかを確認しましょう。必要な保障をすべて用意すると保険料が予算オーバーになりがちですから、優先順位をつけて、最も補償すべきリスクから手当てするようにしましょう。

定期タイプと終身タイプを理解して選択する

死亡保障の主な保険には、保険期間が定められている「定期タイプ」と、一生涯保障が続く「終身タイプ」があり、それぞれ特徴が異なります。

定期タイプは比較的保険料が安く設定できますが、更新時に年齢が上がるほど保険料が高くなります。対して終身タイプは、契約時の保険料が高めですが、保険料は一定で保障が変わらないため、長期的に見ると金額が安定します。若いうちは定期タイプで必要最低限をカバーし、ライフステージの変化後に終身タイプに切り替えるなど、年齢や目的に応じた組み合わせが理想的です。

迷ったらプロに相談も手!最適な生命保険を見つけよう

「自分に必要な保障額がわからない」「必要な金額は把握できたが、具体的にどの保険商品が適しているか判断が難しい」といった悩みは多くの方が抱えています。保険会社が多様な商品を提供しているため、各社の特約やプランを比較検討するには時間と労力がかかります。

そんなときは、ファイナンシャルプランナーや保険ショップの専門スタッフに相談するのが近道です。ご自身や家族の状況や希望に合った保険選びをサポートしてくれるので、気軽にプロのアドバイスを受けてみてはいかがでしょうか?ゼクシィ保険ショップでは現在の状況や将来のライフプランに合わせた保険のアドバイスが可能です。相談は何度でも無料でオンラインにも対応していますので、ぜひお気軽にご相談ください。

※掲載の情報は2025年9月現在のものです。保険や税制、各種制度に関して将来改正・変更される場合もあります。手続き・届け出の方法も随時変わる可能性や、自治体により異なる場合があります。

RT-01008-2509